こんにちは、ダバオッチ編集部です。ダバオと日本は戦前から深い関わりがあります。1920年代、ダバオには2万人以上の日本人が住んでいました。マニラ麻産業に従事する人々を中心に、リトル東京が作られ、人々の生活にかかせない病院や学校、日本人専用の墓地などもありました。

こんにちは、ダバオッチ編集部です。ダバオと日本は戦前から深い関わりがあります。1920年代、ダバオには2万人以上の日本人が住んでいました。マニラ麻産業に従事する人々を中心に、リトル東京が作られ、人々の生活にかかせない病院や学校、日本人専用の墓地などもありました。

旅館や洋品店などが並ぶ商店街もあり、多くの日本人が来て商売をしていました。ダバオの街には、今でも日本家屋が残っており、当時の様子を伺い知ることができます。ダバオの街は、日本人が作ったといっても過言ではないと言われています。

第二次世界大戦がはじまり、日本人の生活は一変します。そのような中で一番苦労したのが日系人の皆さんです。年齢的にご高齢になり、なかなか当時のお話しを聞く機会も少なくなってきましたが、ダバオ日系人社会の生き字引きとして有名な田中愛子さんに、当時の状況や、ご苦労など、お話を伺うことができました。ダバオッチでは2回に渡り、田中さんのインタビューをお届けします。

【アバカ農家に生まれる】

田中愛子さんは、昭和6年(1931年)5月3日生まれ、現在は86歳である。日本人の父・田中吉郎さん、フィリピン人の母・アリガンさんの間に、4番目の子供として生まれる。兄弟は愛子さんを含め計8人、男4人女4人だった。

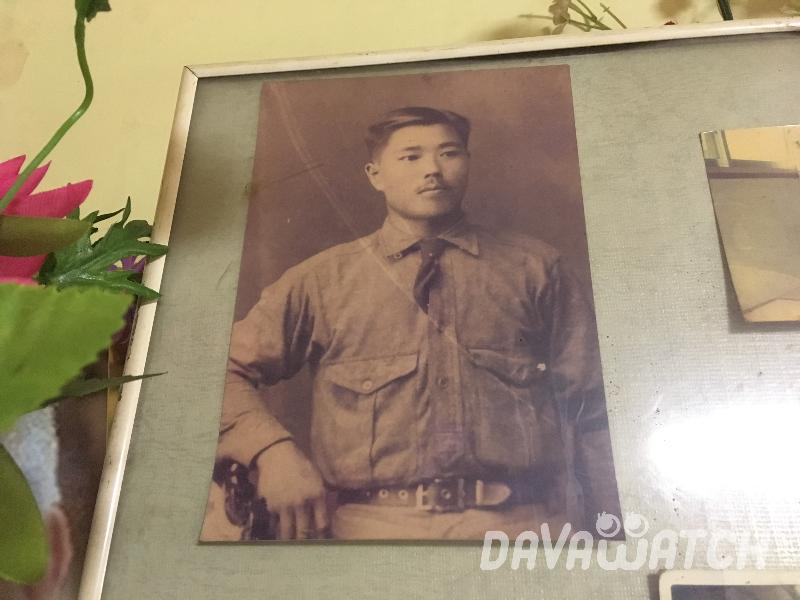

父は、明治生まれで、アバカ産業の仕事を得る為、熊本からダバオにやってた。当初、ダバオ開拓の父と呼ばれる太田恭三郎の太田興業で働いており、その後、古川拓殖という会社移った。後に自分で畑を持ち、アバカ農家として成功した。母親のアリガンさんとは知人の紹介で出会った。畑を持つには、現地の女性と結婚しなければいけなかったこともあり、2人はすぐに正式に結婚した。

結婚後の1930年頃、父の吉郎は自身で土地を購入、現在のトリルの山の中のバラカタンという地域に24ヘクタールのアバカ農園を持った。アバカは植えてから1年程で、収穫できる。翌年の31年、やっと自分の畑に植えたアバカがお金になる、愛子さんが生まれたのはそんな頃だった。

最初のアバカの収穫以降、農園の経営は順調で、愛子さん家族は裕福な生活をしていた。食べるものは、生鮮品以外ほとんどが日本からの輸入品であり、父・吉郎さんの方針で、愛子さん達兄弟は、ダバオにおいても日本人として生活していた。家庭内では日本語が話され、現地の子供とはあまり遊ばせてもらえなかったという。

母親も勉強熱心で、上手な日本語を話し、いつも、当時流行っていた浪花節などの日本の歌を歌っていたという。いつも日本食を作ってくれ、みそやしょうゆ、お米から、どぶろくのようなお酒も作っていたという。また、畑にはいつもたくさんの野菜や果物があり、とても豊かな生活を送っていた。

「戦前のダバオの生活は本当に平和で豊か。皆が幸せそうだった。戦争さえ起こらなければ、あの生活が続いただろうと思う」愛子さんは力強く話してくれた。

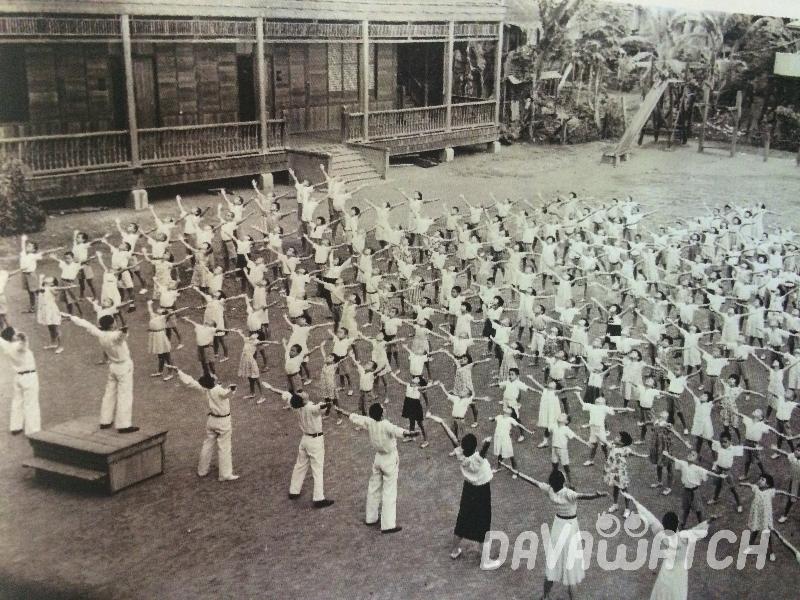

小学校に上がる年になったが、住んでいた山には学校がなかったので、街の中にある日本人学校に通わせてもらっていた。現在、ミンダナオ大学がある場所で、町の中心地だった。ある程度裕福な人しか通えない学校だった。愛子さんが4年生になる時に、山にも学校ができた。そちらに通うことになったが、自宅からは7,8キロ離れていた。とても大変だったが、毎日兄弟と一緒に歩いて通った。

【1941年、戦争がはじまる】

10歳の時に、戦争が始まった。裁縫が好きで、5年生で習い始める家庭科の裁縫を楽しみにしていたが、その願いは叶わなかった。準備されていた日本製の裁縫箱には梅の花と鶯が描かれ、様々な色の糸がたくさん入っていた。裁縫箱はまるで宝箱のようで今でも目に浮かぶ。戦争が始まって、学校の授業はなくなってしまった。とても残念だった思いが、胸に残って忘れられない。

12月、戦争がはじまり、連合軍によって、ダバオ在住の日本人は収容所に入れられることになった。当時、母親は一番下の弟を妊娠し、父親が収容所に運ばれることになった時、母親は、どんなに辛くても良いから一緒にいたいと訴えた。しかし収容所には純日本人しか入れていれてもらえなかった。ダバオにいた日本人約2万人は、サンタ・アナ小学校に運ばれ、その後、タグムにある収容所などに振り分けられ収容された。

父親と離れ離れになってしまった愛子さん家族は、渋々、家のある山に戻り、細々と生活を送っていた。主のいない家族を、村の地主さんがいろいろと助けてくれたという。1941年12月31日、母親は一番下の弟を出産した。

不安に包まれて生活していた時に、村に牧師さんが来て、その言葉に救われた。それまでは父の教えで日本の神仏を信仰していたが、その時に信仰の対象が変わったのだと思う。牧師さんの言葉のひとつひとつが心に沁みた。学びが多く、すがりたい気持ちだった

ちょうどその頃、ダバオに日本軍が上陸し、日本人が救出されることになった。フィリピン軍は日本人を殺そうと収容所にガスを撒き、正に火をつけようとしていたところだったという。日本兵が救出に来た為に、フィリピン軍はどんどん山の方追い詰められて行き、山中へ逃げて行った。当時、逃げた行った兵士のことを敗残兵と呼んでおり、その敗残兵が後にゲリラになったと考えられている。

日本軍上陸から、その後の約3年は日本の指令下で生活をした。戦争中とはいえ、一般人はあまり怖い思いをすることなく、安全に暮らすことができた。ただ、戦前と比べると、日本からの輸入品はなく、貧しい暮らしとなった。

その間は、皆、日本軍の為に働いた。年寄りは、畑で野菜を作った。父親も高齢になりつつあったが、農作業や手作業を行い、軍を手伝っていた。愛子さんは、再び学校に行くこともでき、無事に6年生まで終わらせることができた。中学に入る頃、兵役省の大きな倉庫の電話係として働くことになった。父親に、愛子はおしゃべりだから向いていると言われたことがきっかけだった。

同じ年くらいの少女が何人か働いていたという。コタバトやカガヤンなど、ミンダナオ内にいる日本軍の部隊から入る、鉄砲玉などの注文を電話で受けて注文書を作成する仕事だ。作った注文書を次の人に渡すと、担当者が物資を準備する。それをトラックに積んで各部隊まで運ぶというシステムだった。毎日、たくさんのトラックが出ていくところを見ていた。

【再びの戦禍】

44年、アメリカ軍がミンダナオに上陸することになった。戦中とはいえ、比較的平和に過ごしていた日本人は、再び、戦いの為に召集されることとなった。同時にその家族にも避難命令が出た。父は軍人協力に借り出され、また離れ離れになってしまった。家族は、しばらく、知り合いの家に身を寄せていたが、ダバオにおいても激しい戦争が始まってしまった。

45年4月29日、とうとう家族も避難をすることになった。米軍だけでなく、フィリピン社会の中においても、日本人とその家族は、捕まったり、殺されたりと、とても危険な状態だった。日本人や日系人は、何家族かでグループを作り、山中に逃げ込み、避難生活を送っていた。

日本軍に保護してもらえるであろう安全な場所を求め、家族は、カリナンからタモガン渓谷、マラハンの山中を川沿いに逃げることになった。田中家は、木村家、福田家などと5家族で、グル―プを組み、助け合いながら山中を進んだ。

出発時には、母親に大豆の豆を炒ったものを背負わされ、おなかが空いたら食べて、水を飲んで腹をふくらませるように言われた。どうしてもおなかが空いた時には、皆で持ってきたわずかなお米を炊いた。昼は煙が上がり米軍に見つかってしまうので、夜になってからお米を炊き、おにぎりにした。

避難中は目の前でバタバタと人が亡くなっていった。一緒に逃げていたある家族は、母親が亡くなり、父親は、3人いる子供の内、男児だけを残し、女児2人を川の中に捨てた。増水した川に捨てられた女の子2人が、川向うの竹藪にはまったのが見えたが、激流で助けるすべもない。助けてあげたい思いはありが、自分の命が危ないから誰も助けられなかった。

後から、他の日本人が逃げてくるのがわかっていたので、その中の誰かが助けてくれることを願ってその場を立ち去った。当時は皆、自分が生きるのが精いっぱいで、余所の子を助けるまでの気持ちがあったとは思えなかったが、とにかくそう祈るしかなかった。

避難中に、病気で亡くなる人や、増水した川に流されてく人をたくさん見た。家族は、そんな凄惨な様子を見ながら、避難していた。愛子さんは、生きていることが当たりまえでないという事実をまざまざと見せられて、神さまに、無事に生きていられることを感謝したという。

タモガンに着く頃、米軍が近くまで攻めてきたことがわかった。避難している人々の気持ちもどんどん詰められていた。食べるものも底をつき、猿や鳥が落とす木の実などを食べながら命をつないだ。荷物の運搬用に連れていた水牛も、怪我をしてもう歩けないだろうと皆で食べてしまった。

父親もいない、長男もいない、頼る人も誰もいない母親は、子供を5人抱えてどうしようもなく不安になっていた。そんな中で、衝撃的な事件は起こった。